この記事では、インテリアコーディネーター資格の勉強方法を紹介しています。

インテリアコーディネーターはインテリア関連の資格の中でも、人気があり登録者が多い資格です。

インテリア関連の会社に就職したい方や、既に従事している方には取得して損のない資格だと思います。

私が実際に受験して合格した際の勉強方法を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

※この記事の内容は2025年2月時点のものとなります。

※記事内にPRを含みます。

インテリアコーディネーター資格試験について

試験概要

インテリアコーディネーターとは、インテリア産業協会が認定する、インテリアに関する知識・技能を持ち、快適な住空間を作る専門職の資格。

一次試験と二次試験から構成されていて、一次試験は学科試験、二次試験は実技試験(製図・論文)となっています。

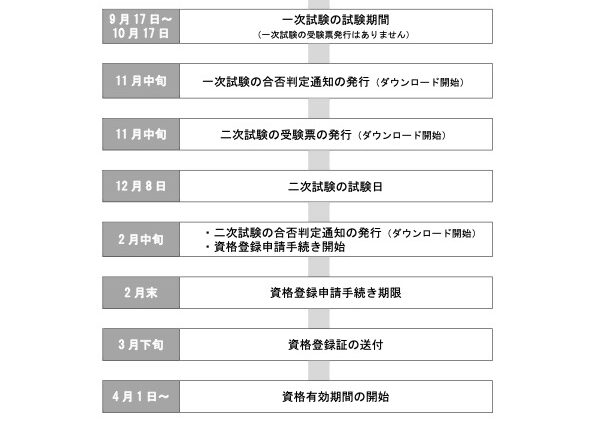

一次試験は毎年9月〜10月にかけて、二次試験は12月の上旬に実施されています。

年に1回受験することが可能で、2024年7月時点では、全国で59,890人のインテリアコーディネーターが登録されています。

詳細は公式サイトをご覧ください。

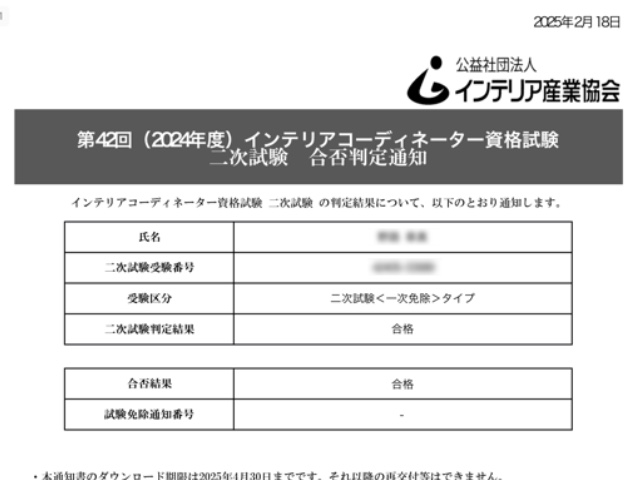

私の戦績を紹介

私は2022年度の試験で一次試験に合格し、その年の二次試験は不合格でした。

一次試験に合格すると3年間の免除期間があるため、2024年度に二次試験のみ受験し、合格することができました。

2023年度は仕事が忙しく受験することができなかったため、受験したのは、2022年度と2024年度の2回。

一次試験、二次試験ともに独学で勉強し、実際に合格することがでたので、私の勉強記録が参考になればと思い、この記事を書いています。

以下で具体的な勉強方法を紹介していきます。

1次試験対策は過去問を中心に

勉強期間は最低2ヶ月は必要

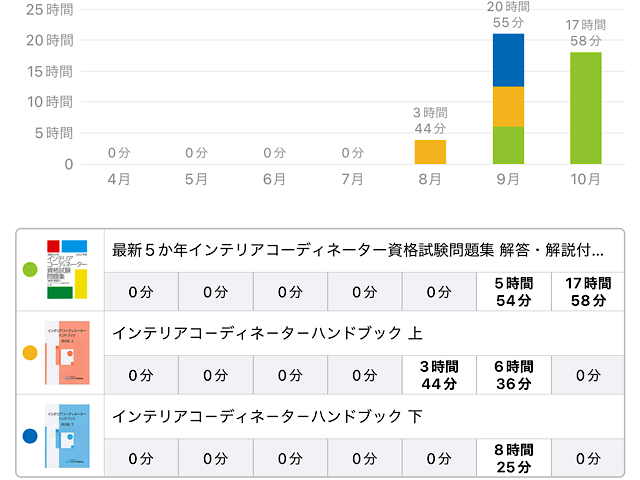

ざっくり記録していた私の勉強記録。

私が受験した際は、10月の第二週の日曜日が試験日だったため、8月から勉強を開始。

元々インテリアが好きだったことや、大学は建築学科を卒業していること、仕事は建築系の職種だったこともあり、出題内容は馴染みのあるものでした。

そのため、あまり時間を掛けずに一次試験を通過することができた印象。

資格スクールの標準的な勉強時間は7ヶ月〜8ヶ月とされていますが、そこまで期間はかからないと思います。

私は馴染みがあった内容だったため、2ヶ月で合格することができましたが、全く関連のない分野から受験する人は、少し長く見積もった方がいいかも。

基本は過去問を中心に

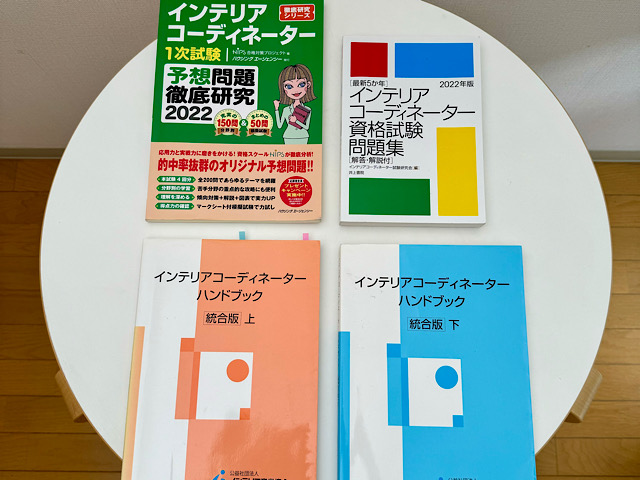

私の勉強方法は、まず「ハンドブック(上・下)」を読んで基礎知識を学びました。

(1周読み込み。過去問・予想問題を解きながら復習といった感じで使用)

その後に、「5年分の過去問」と「予想問題」を繰り返し解くということをしていました。

過去問は3周。予想問題は2周。

「ハンドブック」は試験元、「過去問」は資格研究会、「予想問題」はHIPSが出版しているものを使用しました。

過去問はインテリア資格研究会のものを利用していましたが、2023年で廃刊になってしまったようです。

そのため、過去問もHIPSの問題集を利用するのがいいと思います。

そして、一次試験はとにかく問題を解き続けるのが合格への一番の近道。何度も解いて知識を定着させるのが重要です。

紹介した教材はこちら。

2023年版で廃止。

2次試験対策は製図を中心に

勉強期間は1ヶ月〜2ヶ月

一次試験の合格通知が来るのが11月中旬。そこから勉強を開始する場合は1ヶ月弱の勉強期間。

一次試験が終わった後、合格見込みですぐに勉強開始すれば、2ヶ月弱確保することができます。

(私は2022年度も2024年度も11月中旬から勉強を開始)

まずは描き方の練習から

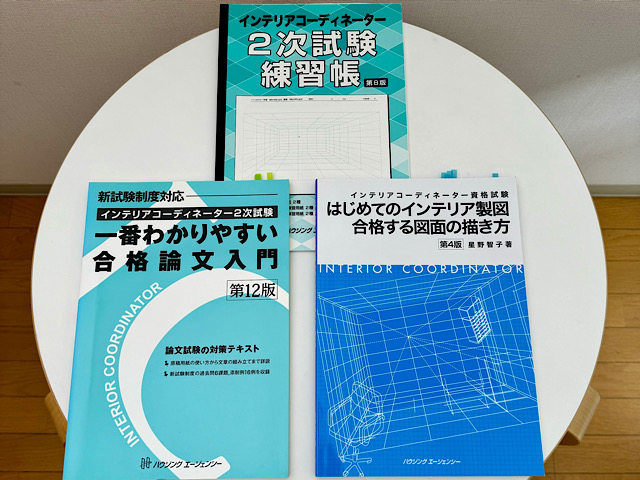

まずは描き方の練習と論文の基本を勉強。

教材は写真にある3冊を使用しました。

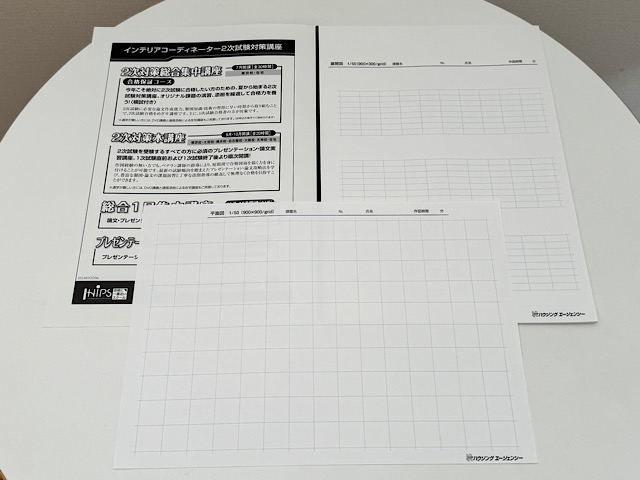

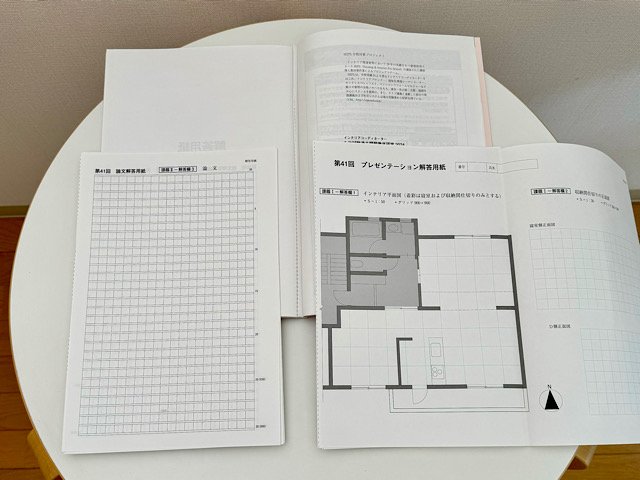

練習帳の中身はこんな感じ。

平面図や立面図、アイソメで使用できる用紙がセットになっているので、練習用に購入した方がいいです。

練習用紙を使って、「合格する図面の描き方」に掲載されている図面をトレースしました。

トレースすることで、家具や建具の寸法感覚を身につけるほか、図面の描き方を習得する感じ。

描き方の練習は、書籍を一読してからトレースを行うことで、基本を身につけました。

論文も書籍を一度読んで、なんとなく内容を理解。

あくまで過去問をやるための事前準備(予習)なので、完璧主義にならず、分からなくても数をこなす感じで。

使用した教材はこちら。

使用した製図道具を紹介

製図に使用したのはこの道具たち。

あまり多くないので、初めに全て揃えてしまうのがいいと思います。

紹介した道具はこちら。(鉛筆削りは無印、三角定規・コンパスは貰い物のため省略)

過去問と予想問題を中心にやる

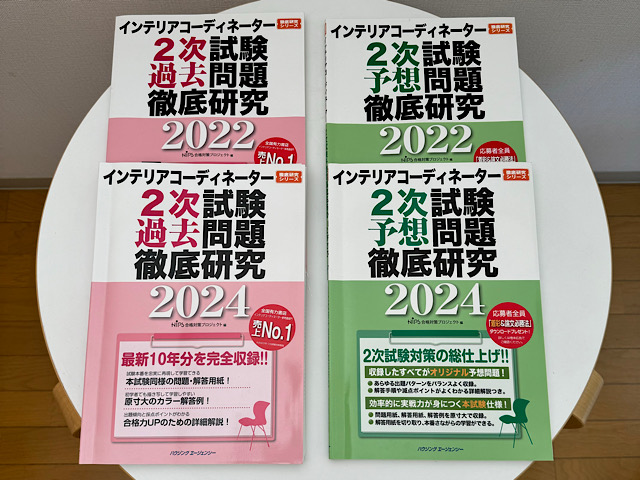

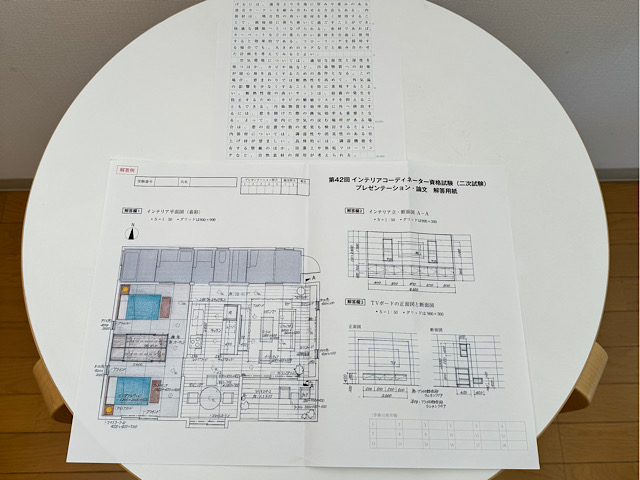

2022年度と2024年度に受験した際に使用した問題集。

過去問を全て解いた後に、予想問題を解くようにしていました。

問題集の後ろには解答用紙もまとめて付いています。

これをコンビニでコピーして使っていました。(結局1周しかしなかったので、そのまま使っても良かった)

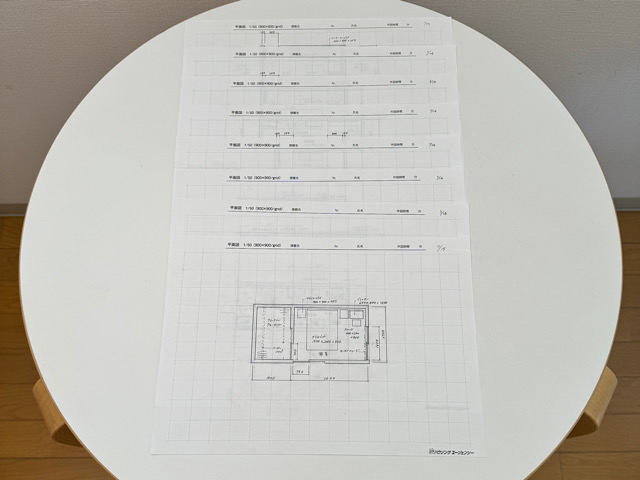

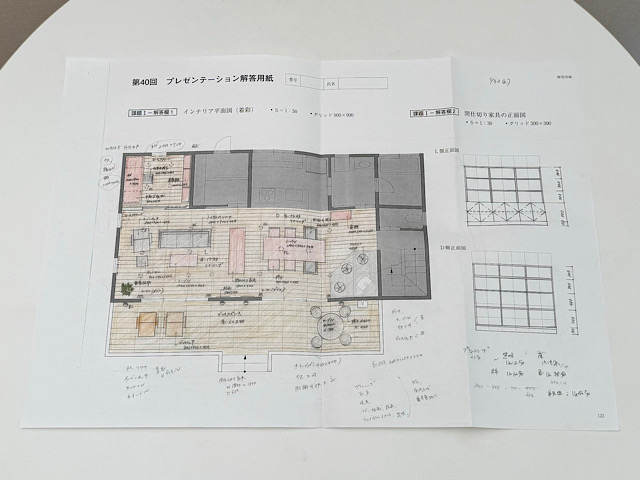

私が実際に解いた過去問の解答。

下書きやメモは解答用紙に書いて、後で消すスタイルでした。(本番も)

| ・読み取り | 10分 |

| ・プランニング | 20分 ※死守 |

| ・平面図 | 50分 ※作図量で柔軟に設定 |

| ・その他図面 | 40分 ※作図量で柔軟に設定 |

| ・見直し | 10分 |

| ・論文 | 50分 |

製図を130分。論文を50分でやるイメージ。

対策は過去問と予想問題をやるだけ。製図をメインに、論文は軽くやる感じ。

製図はプランニング〜着彩までしっかりとやっていました。

初めは時間無制限でやっていましたが、途中からは時間を計りながら、表の時間内に終わるように。

(特にプランニングを20分でやるのを意識)

論文はやったりやらなかったりで、過去問の出題からは出ていない傾向だったので、予想問題を中心にやっていました。

以下のカテゴリーに対して、キーワード抽出だけはしていました。

インテリアコーディネーターの業務、北欧デザイン、色彩計画、照明計画、環境配慮・省エネ、シックハウス対策、防犯対策、地震対策、バリアフリー・高齢者配慮

具体例を意識して、とにかく埋めることが大事だと思います。

使用した教材はこちら。

模試は絶対に受けた方がいい

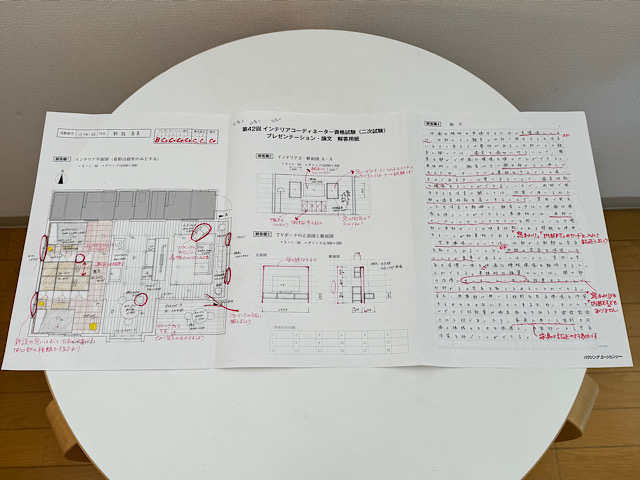

添削されて返ってきた模試の解答用紙。

思ったより添削されていて、自分では気付かない部分もありました。

合格ラインにいるかの評価もしてくれるので、その時点のレベルがわかるのもいい。

しっかりした解答例も貰えるので、振り返りに役立ちました。

私が落ちた2022年度の二次試験では、模試を受験していなかったので、問題文や解答用紙の構成が試験時までわかりませんでした。

その結果、用紙の構成を理解するのに時間がかかり、下書き用紙を間違えて使用したり、かなり時間をロスしてしまいました。(不合格の要因は恐らくこれ)

本番で焦ることがないように、本当に模試だけは受験した方がいいです。

模試を受けるなら

| ハウジングインテリアカレッジ | HIPS | |

|---|---|---|

| 受験方法 | 在宅 | 在宅 or 会場 |

| 価格 | 15,400円 | 13,200円 |

| 時期 | 11月中旬 | 11月中旬 |

※2024年度の情報になります。

私も利用しましたが、インテリアコーディネーター資格に特化した資格スクールがおすすめ。

日本初のIC試験対策スクール「ハウジングインテリアカレッジ」と、数多くの試験対策書籍を出版されている「HIPS」をまとめたのが上の表。

模試は資格スクールによって、独自分析されたものが出題されるので、一番の試験対策になります。

私は1回だけ受けましたが、独学の場合、模試だけ2回受けるものありだなと思いました。

ただし、模試は11月の中旬に行われるので、受ける場合は少し早めに勉強を開始しておいた方がいいです。

独学が心配な人は

独学で合格できるか不安な方は、資格スクールを使うのも一つの手だと思います。

私は資格取得まで3年かかってしまいましたが、正直、早く取得できるなら時間よりもお金を掛けた方がいい。

私は特に目的がなかったので、お金を掛けないスタイルだったのですが、就活や仕事で使うのであれば、時間を掛けずに取得してしまった方が絶対にいい。

一次試験は独学、二次試験は資格スクールといった使い分けもあり。

おすすめの通信講座はこちら!

(まとめ)インテリアコーディネーターは独学で合格できる!

| 一次試験合格率 | 二次試験合格率 | |

|---|---|---|

| 2023年度 | 35.0% | 56.9% |

| 2022年度 | 34.2% | 57.8% |

| 2021年度 | 32.8% | 59.1% |

| 2020年度 | 34.1% | 58.0% |

| 2019年度 | 34.7% | 57.6% |

以上で、インテリアコーディネーター試験について、私の受験記録を元にまとめてみました。

特に高学歴でもない私が、実際に独学で合格することができたので、過去問や予想問題を中心に積み重ねれば、必ずいい結果がついてくるはずです。

合格率を見るとわかりますが、一次試験の合格率が低く、二次試験の合格率が高い試験です。

そのため「独学が難しい実技」の方が合格率が高く、難易度は易しいということです。

一次試験を突破してしまえば、二次試験は半分以上受かる試験なので、独学でも可能。

ただし、模試だけは絶対に受けたほうがいいというのが私の考え。

インテリアコーディネーターを目指す皆さんの参考になれば幸いです。

合格した方は勉強方法を下のコメント欄でぜひシェアして!

紹介した教材はこちら。

紹介した製図道具はこちら。